サッカー豆知識

【サッカールール】イエロー、レッドとは全く違う「グリーンカード」の意味、どんな時に提示されるのか

公開:2012年9月10日 更新:2025年1月20日

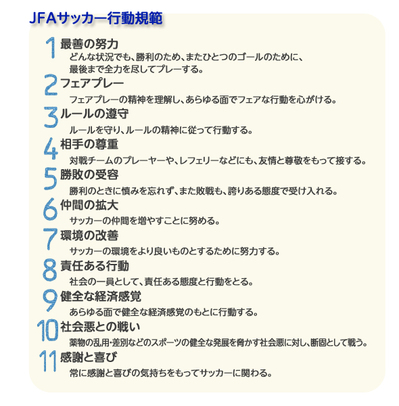

フェアプレーについて考える、今回は実際のピッチの中でのフェアプレーについて話を進めていきます。まずは、日本サッカー協会(JFA)が示している『サッカー行動規範』を見てみましょう。

<目次>

1.グリーンカードの意味

2.グリーンカードの対象となる行動

2-1.ケガをした選手への思いやり

2-2.意図していないファウルプレーの際の謝罪や握手

2-3.自己申告(ボールが境界線を出たとき:スローイン、CK、GK、ゴール)

2-4.問題となる行動を起こしそうな味方選手を制止する行為

2-5.警告も退場も受けず、ポジティブな態度を示す

3.それ以外にグリーンカードの対象になる行動

■グリーンカードの意味

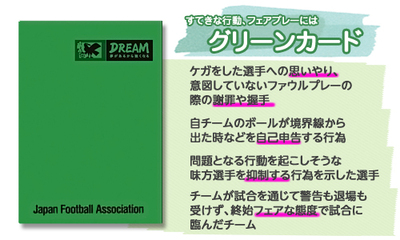

基本的には前回紹介したことを具体的にしたものですが、この精神を具体化しようとU-12(12歳以下)のゲームに導入されているのが「グリーンカード」です。

イエローカード、レッドカードが、ともに警告、退場を表すものであるのと対称的に、グリーンカードは"フェアプレー"に対して出される、うれしいカードです。

サッカーのルールは悪いプレーを罰するためにあるのではありません。より良いプレー、より良いパフォーマンスを引出すために、試合の妨げになるプレーをなるべくなくし、選手、レフェリーが協力してベストのゲームをするためのものです。

サッカーについて勉強中の12歳以下の子どもたちは、ゲームを通じて「いいプレー」を学んでいきます。その課程で、いいプレーを「いまのはいいプレーだったよ」と言ってあげるための重要なアイテムがグリーンカードです。

■グリーンカードの対象となる行動

グリーンカードは選手がこんな行動をしたときに出されます。

•ケガをした選手への思いやり

敵、味方ではなく、同じゲームを戦うサッカーの仲間としてケガをした選手を思いやる行動をとった選手に。

•意図していないファウルプレーの際の謝罪や握手

勢い余って体をぶつけてしまった、足がかかってしまった。わざとではないけどファウルになってしまったとき、素直に謝る選手に。

•自己申告(ボールが境界線を出たとき:スローイン、CK、GK、ゴール)

レフェリーを欺くのではなく、正直に。

•問題となる行動を起こしそうな味方選手を制止する行為

サッカーはチームプレー。熱くなっているチームメイトに一声かける、チームワークを大切に戦うこともサッカーの魅力のひとつです。

•警告も退場も受けず、ポジティブな態度を示す(レフェリーは試合終了の笛を吹く際に、チームベンチに向かってカードを提示する)

FIFAの国際大会にもフェアプレー賞が設けられています。特に日本代表は様々なカテゴリでフェアプレー賞を受賞している「フェアプレーの国です」。すばらしい伝統を受け継いで、クリーンなサッカーをしましょう。

■それ以外にグリーンカードの対象になる行動

JFAはこのほかにも、グリーンカードの精神として、施設や用具を大切にする、会場のゴミを拾う、家での目標を達成したなどのピッチ外での過ごし方も例に挙げています。

育成年代では、ポジティブな行動を褒めてあげることが大切な指導のひとつとされています。

レフェリー、指導者だけでなく、保護者の方もグリーンカードの意味、フェプレーの精神について理解を深め、子どもたちがフェアなプレーをしたら、それに気づいて褒めてあげることもサッカー上達の大切な要素のひとつなのです。

サカイクでは、これからも子どもたちのサッカーと切っても切り離せない、フェアプレー、ルールについて取り上げていきたいと思います。

1

文/大塚一樹 写真/小林健志(2012全日本少年サッカー大会より)